Suplemento VSD de La República, 30 de noviembre de 1984_Foto Manuel Vilca

(Estas jóvenes reporteras ya están hoy en base Cuatro… si no Cinco… ¿Las recuerdan? Viviana Ausejo, Vivian Goicochea, Jenny Blanco, Verónica Babestrello, Martha Marengo, Vicky Peláez, Hilda Sánchez, Jenny Blanco, Liliana Isasi, Mónica Chang, Charo Sheen, Mónica Delta).

Escrito por Juan Gargurevich

Una historia poco contada

En el periodismo del siglo 19 la pregunta debe haber sido frecuente:"¿Qué hace esa mujer en la redacción?". Y hasta bien entrado el siglo 20 no era normal contemplar a una doña tecleando al lado de los hombres en aquellas ruidosas salas llenas de humo atosigante y frecuentes exclamaciones soeces. La verdad, era rarísimo.

¿Cuándo llegaron las mujeres al periodismo? El problema es que habría que diferenciar entre las mujeres que a lo largo de siglos de nuestra historia escribieron en periódicos y las que hicieron del periodismo su forma de vida… tal como nos ha pasado a todos los que estamos en esto: por vocación y por necesidad.

El periodismo norteamericano luce a la intrépida Nellie Bly que fue contratada por Joseph Pulitzer para que diera al vuelta al mundo en menos días que la gran novela de Julio Verne, lo que efectivamente logró en 72 días. Y luego se hizo pasar por loca para introducirse en el manicomio de Nueva York y producir una serie de crónicas escalofriantes.

A partir de entonces, finales del siglo 19, la lista de periodistas mujeres es muy nutrida en el periodismo mundial y difícil de seguir (por lo menos por nuestra escasa información y ausencia de trabajos especializados).

¿Y en el Perú? La historiadora Aída Balta publicó en 1998 el libro “Presencia de la mujer en el periodismo escrito peruano (1821-1960)”. Hizo una clasificación sugestiva al dividir su revisión de la “presencia” en tres etapas: “Las Pioneras” (desde los tiempos coloniales hasta albores de la República), “Las veladas literarias y las mujeres periodistas” donde ya aparecen féminas aguerridas que fundan revistas y una tercera “Periodismo, bohemia y lucha social” donde un puñado de señoras comienza a instalarse en las redacciones. Balta se detiene al iniciarse la era del periodismo de televisión.

Más vital e informativo sobre las periodistas de los ochentas es el texto de Sonia Luz Carrillo “Las profesionales de la comunicación”, de 1994, pues hace entrevistas a profesionales muy destacadas que cuentan sus avatares y experiencias y muestran, en conjunto, un retrato de cómo era el periodismo para las mujeres en la década en que el periodismo se recomponía luego de la experiencia militar.

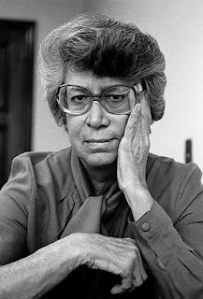

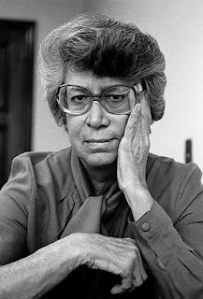

Angela Ramos fue la primera reportera

Veinteañera, de aparencia frágil, Angela Ramos (1896-1988) peleaba lugar en la redacción de El Comercio con la vehemencia de cualquier colega y no tenía problemas para compartir veladas pisqueras con los mayorcitos. Y si hubiera tenido físico se habría agarrado a trompadas con cualquiera.

Ingresó al Decano de La Rifa en 1918 de la mano del legendario “Racso” y pronto se hizo periodista profesional, de planta, que debía buscar la noticia cada mañana porque no era época de cuadro de comisiones:

“Lo primero que hacía era revisar la lista de pasajeros de los barcos que llegaban al Callao. Allí encontraba a la mayoría de mis personajes, pues no faltaba un polista, o una actriz, es decir artistas, políticos de notoriedad que merecían una entrevista. Los ubicaba fácilmente en el Hotel Bolívar… que yo convertí en mi centro periodístico”.

Eran los mejores años del periodismo pre-Leguía, de intenso combate político que tenía en los diarios su mayor expresión. El Comercio civilista (Pardo), La Prensa demócrata (Piérola), La Crónica (Leguía) y multitud de revistas en las que brillaban periodistas como Valdelomar, Mariátegui, Yerovi.

“Mi primer sueldo mensual fue de tres soles oro. Pero no asombrarse, las cosa, las cosas eran muy baratas. Se almorzaba por treinta centavos… Era la época en que César Miró, hoy gran escritor y periodista, ganaba sólo cinco soles”.

Se casó a los 22 con Felipe Rotalde, compañero de oficio, alegre y bohemio como ella y juntos hicieron una larga carrera que, como los buenos periodistas, transcurrió en varios diarios y revistas. Escribió en La Prensa, La Crónica, El Tiempo, La Noche. En las revistas Variedades y Mundial, y ya avanzando en su compromiso social, en la célebre Amauta que editaba José Carlos Mariátegui.

Buena parte de sus textos periodísticos ha sido publicada en dos tomos titulados “Una vida sin tregua”, en 1990, y allí puede apreciarse la soltura de su pluma, fresca y hasta agresiva cuando hacía falta.

Angela Ramos se radicalizó hasta el punto de ingresar al Partido Comunista pero en la versión original, la mariateguista. Luego se apartó de la militancia pero nunca abandonó su visión crítica, de reclamo de cambio social.

La conocí ya anciana, vivaz y habladora, con buena disposición a contar y recordar sus buenos viejos tiempos que fueron, los mejores, en los lejanos años veinte.

Primero Violeta Correa, luego Elsa Arana Freire

Mary Alvarez Deza, Luz Duarte Heredia, Nina Flores… ¿Quiénes eran? ¿En qué radio o periódico trabajaban? Forman parte del solitario cuarteto femenino que figuran en la extensa y masculinizada lista de fundadores de la Federación de Periodistas del Perú, en 1950. La cuarta era Angela Ramos, por supuesto.

En la otra institución, la Asociación Nacional de Periodistas, no había damas en la directiva de aquellos años (no sabemos si admitían socias). Y tampoco las encontraremos en los anteriores intentos de unir al gremio.

La presencia masculina era tan fuerte en El Comercio que hasta la Página de Sociales la encargaban a varones. Había por ahí una que otra en el archivo, la biblioteca, alguna traductora… pero la primera a la que se encargó una sección fue Violeta Correa.

Pedro Beltrán rompió el canon y llamó a la Correa para Sociales hacia 1955 y fue ésta quien contrató a la joven boliviana Elsa Arana Freire, quien años más tarde contaría: “El periodismo era una vocación desesperada, difícil sobre todo en razón del sexo. Las grandes plazas estaban copadas por los colegas masculinos. Con singulares excepciones, las mujeres no incursionaban en ese quehacer, salvo para hablar de modas y festejos, menús y pañales de infantes. Es decir, coser y bordar…”.

Exageraba un poco porque a esas alturas ya egresaban reporteras de los Institutos de Periodismo de San Marcos y sobre todo de la Universidad Católica, que se acercaban al periodismo por la vía de las revistas o las emisoras de radio. Donde no brillaban todavía era en la gran prensa cotidiana.

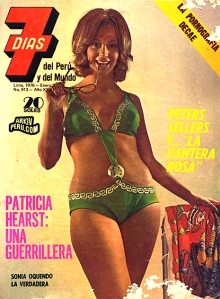

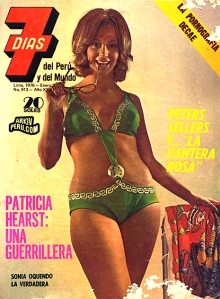

Y allí entró Elsa Arana, que luego de Sociales pasó a la redacción a codearse con lo mejorcito de aquella famosa generación del 50 del diario La Prensa. En 1957, por ejemplo, ganó el Premio Mergenthaler por su reportaje de siete tandas “Cien días en la barriada”. Luego formó parte de la fundación del suplemento “7 Días del Perú y el Mundo” donde es posible leer decenas de sus crónicas, en trabajo que fue interrumpido por el gobierno militar.

En 1972 hizo un informe sobre la difícil situación de la libertad de prensa en el Perú en la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa en Santiago y cuando retornó al Perú la policía la devolvió al avión que la llevó al exilio, rumbo a México. Los militares no soportaron su crítica.

No regresó hasta 1982 para unirse al grupo que intentaba salvar La Prensa y fue testigo de la debacle y el cierre del diario donde hizo su carrera. Volvió después a España donde murió en el 2008.

Dejó frases testimoniales y de aliento a la nueva generación: “Las muchachas de hoy que rellenan las universidades, las que ya no tienen miedo a la calle ni a la sombra, las que elevan su palabra para cuestionar, indagar, las que investigan y se queman las pestañas para superar sus conocimientos, son mis mejores amigas..”. (Debate. Nro. 55.Marzo/mayo. 1989. p,. 61)

¿Y Violeta Correa? Dejó el periodismo para seguir a Fernando Belaunde en su carrera política primero como su asistente y finalmente como su esposa… y Primera Dama de 1980 a 1985. Fue la primera periodista que llegó a Palacio.

Aquellos difíciles años 70…

En la década de los sesentas ellas estaban en revistas, en radio (brillaba la locuaz Diana García) pero muy pocas avanzaban en prensa diaria y menos en televisión. Por ahí aparecían en columnas femeninas (Ana María Byrne hacía el horóscopo en “Extra”), o en Sociales (como Carmela Garcés).

En “Ultima Hora” tuvieron mayores espacios pero en columnas especializadas como Carmen Pitot (“Charlemos”), Carmen Sarria (“De mujer a mujer”) o la pionera Carmela de Rey (“¿Qué cocinaré?”) que luego pasó a la televisión.

Entre las que destacaban en la prensa chica estaba la empeñosa María Luisa García Montero, “Marilucha”, que publicaba donde podía y probablemente haya sido la primera coleguita que publicó sus semblanzas y entrevistas como libro (“Detrás de la Máscara”. 1963).

En “La Prensa” dominaba el sector la ya citada Elsa Arana con su semanario “7 Días” y al terminar la década se incorporó a la redacción Jenny Vásquez Solís, nombre que habrá que recordar.

En los años siguientes, los setentas, fueron de gobierno militar y muy difíciles para los periodistas. “Expreso” fue tomado en 1970, los diarios principales fueron confiscados en 1974, y todos sufrimos de una u otra manera los bandazos de la política que se estabilizaría en 1980 con el retorno de los militares a sus cuarteles.

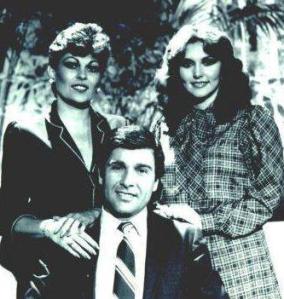

En 1972 el programa “CincoVisión” de Canal 5 presentó como locutora de apoyo a la citada y muy atractiva Jenny Vásquez quien sería sucedida por Many Rey. Jenny pasó a dirigir el programa de entrevistas a personajes “El público quiere saber” que duró unos cuatro años en Canal 5. Luego en el nuevo “24 Horas” el protagonismo lo tendría Amanda Barral. Pronto brillaría Zenaida Solís quien se mantuvo quince años en el canal de la av. Arequipa.

Y hay que recordar el paso por “Quipu” en Canal 4 (que dirigió Rafael Roncagliolo) de la brava reportera Rosa Málaga, integrante también del puñado de colegas femeninas de “Expreso” tales como Zoraida Portillo, Sara Beatriz Guardia, Maki Coronado.

En 1974 debutó en Canal 4 como presentadora de noticias Sonia Oquendo, la primera en llegar a ese rango disputándole el puesto a los caballeros. También leía Meche Solaeche y Linda Guzmán conducía un programa para mujeres.

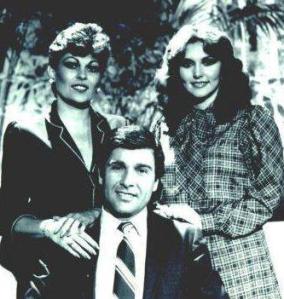

(En las fotos, arriba Jenny Vásquez Solís, luego Sonia Oquendo, después Meche Solaeche y al final Mannie Rey y Roxana Canedo con Jorge Beleván.)

Una foto histórica: la redacción del diario “El Mundo” rodeando a su directora Blanca Rosales, la primera en conducir una empresa periodística en nuestra historia.“El Mundo,” un excelente diario de formato standard, se publicó en los años 95 y 96.

Estas damas tienen tanto para contar…

Las mujeres llegaron en masa al periodismo desde las Universidades que ofrecían la carrera. Primero la Católica, luego San Marcos, el Instituto Jaime Bausate y Mesa y con énfasis renovado la Universidad de Lima. Así, en los años setentas en diarios, radios y particularmente la televisión las damas comenzaron a compartir afanes noticiosos con los caballeros.

Acabaron los días en que las doñas estaban confinadas a las secciones de cocina o de consejos, para trabajar codo a codo con los varoncitos.

Seguir esta historia no es fácil porque habría que establecer generaciones y no sé con qué criterios. Quizá las Combativas de los años 70, o las Resistentes de los años 70… o las que llegaron con la Nueva Tv de los ochentas y que hoy conforman la veteranía del género. ¿Por la edad? Imposible.

Así que para terminar esta serie les voy a presentar a quienes creo que pasarán a la historia del periodismo nacional por actuación destacadísima en épocas y contextos determinados.

¿Cuál sería el criterio de elección? Fácil: que tienen mucho para contar. Y aquí vamos, en desorden alfabético, de edades y de política, solo periodismo relevante, en muestra mínima:

-Zenaida Solís. “Durante años” dice su biografía “fue el rostro de Panamericana Televisión” pues estuvo años en el Canal 5, luego pasó a la radio donde la escuchamos en Antena Uno, en CPN Radio en programas de comentarios y conversas a la par que publicaba entrevistas en Caretas. Académica, culminó la Maestría de Comunicación en la Universidad Católica. Afable, esforzada, profesional, Zenaida Solís es un buen ejemplo de lo que debe ser un (o una) periodista;

-Josefina Townsend. No siempre quiso ser periodista. Pasó por Historia, Arqueología, se hizo abogada hasta que comenzó a leer noticias en Canal 7. Y se quedó en el oficio, pasando a “Contrapunto” de Canal 9. Luego fue contratada por la famosa cadena CNN en 1993 llegando a ser la única peruana presentadora de primer nivel. Volvió al Perú y asumió el noticiero central de Canal N, del diario El Comercio, de donde renunció hace pocos meses por una cuestión de dignidad elemental. Tiene una inestimable experiencia;

-Cecilia Valenzuela. Asumió la dirección de un programa politico de TV en plena dictadura de Fujimori-Montesinos y lanzó la primicia de las dudas sobre la nacionalidad peruana del Presidente, lo que al final le costaría el cierre de “La Ventana Indiscreta”. Ha hecho mucho periodismo en prensa y TV (“Aquí Ahora”, “Sin Censura”, “Entre Líneas”) y hoy ha emprendido la aventura del canal propio. Ha dejado huella;

-Roxana Cueva. La periodista de investigación por antonomasia, realizó trabajos importantes en “1990 en América” (con Jaime Bayly),“Hildebrandt en Enlace Global”, “La Revista Dominical”, “Contrapunto”.

Probablemente fueron sus reportajes los que provocaron que el fujimorismo se lanzara sobre Canal 2 y Baruch Ivcher. Esos trabajos debería publicarlos como aporte importante a la historia peruana y del periodismo;

-Mónica Delta. Controvertida, carismática, se hizo conocida en “Buenos Días Perú” al lado de Alejandro Guerrero, aunque en el gremio era ya popular porque presidía a los colegas que cubrían las actividades de Palacio de Gobierno (tiempos de Alan García). Luego estuvo en “24 Horas” y después lideró “Panorama” de Canal 5 (que dejó Guido Lombardi). Al descubrirse que el dueño de Canal 5, Schutz, había vendido la línea del Canal al gobierno de Fujimori y recibido millones de dólares las miradas se dirigieron hacia ella, a interrogarla cómo y de qué manera el noticiero que lideraba estaba al servicio del fujimorismo. Fue una situación difícil que resolvió marchándose a los Estados Unidos donde inició una carrera periodística de buen nivel. Regresó y publicó un libro de memorias. Actualmente ejerce la profesión en Canal 2 con la solvencia que la da la experiencia aunque debe lamentarse la pérdida del espíritu neutral original. Es académica, profesional cabal;

-Patricia Castro Obando. Es nuestra gran periodista “oriental” porque ha fortalecido su carrera en el Oriente y actualmente culmina estudios de doctorado en Pekín. Cronista experta (de la zona juvenil de “nuevo periodismo” de El Comercio) tuvo la oportunidad de cubrir la guerra en Afganistán, donde llegó incluso a vestir con “burka” para introducirse en zonas de guerra. Sus crónicas desde China son memorables. Será una grande de nuestro periodismo;

-Mariana Sánchez Aizcorbe. Gran corresponsal de guerra. Se inició en Canal 5 en el 95 y luego viajó a Nueva York para iniciar una carrera periodística en Univisión donde ganó un importante premio y fama que la llevaría a zonas tan riesgosas como Bosnia, Kosovo, aquella terrible guerra en la vieja Yugoslavia. Hizo reportajes para la BBC, CNN, Deutsche Welle, y estuvo muy cerca de la muerte. Su carrera no ha sido fácil. En Centroamérica perdió a su pareja, periodista como ella, asesinado cuando cubría informaciones.

Aquí me quedo. La lista es enorme. Que me perdonen por no ampliar información sobre Mávila Huertas, Claudia Cisneros, Valia Barak, Mariella Balbi, Rosa María Palacios, María Nadramia, Magaly Medina, Vicky Peláez, Mónica Chang, Patricia Salinas, Zenaida Mateos, Liz Mineo, Blanca Rosales, Rosa Cisneros, Patsy Adolph, Pilar Higashi, Charo Enciso, Susana Grados, Mónica Seoane, Pamela Vértiz, Rosa Málaga, Sol Carreño, Drusila Zileri, Sonia Goldenberg, Ana Luisa Martínez, Esther Vargas, Roxana Canedo… y un largo etcétera.

Americana IG ayudan a un soldado del Vietcong, 1968. Fotografía: Philip Jones Griffiths / Magnum Photos

Americana IG ayudan a un soldado del Vietcong, 1968. Fotografía: Philip Jones Griffiths / Magnum Photos Philip Jones Griffiths: "En una situación de tensión se necesita la capacidad de estar ahí, pero de alguna manera, a un lado." Fotografía: Philip Jones Griffiths / Magnum Photos

Philip Jones Griffiths: "En una situación de tensión se necesita la capacidad de estar ahí, pero de alguna manera, a un lado." Fotografía: Philip Jones Griffiths / Magnum Photos En 2010, Argles Marin se concede acceso exclusivo al n º 10 para capturar los momentos finales del gobierno laborista. Fotografía: Argles Martin para The Guardian

En 2010, Argles Marin se concede acceso exclusivo al n º 10 para capturar los momentos finales del gobierno laborista. Fotografía: Argles Martin para The Guardian

.jpg)